75 Jahre danach: Die „Dreimal wunderbare Mutter von Schönstatt“ und das Kriegsgeschehen 1944/45 in Theilheim ( nach eigenen Erinnerungen und den Aufzeichnungen von Adelheid Brehm, geb.1877, Schwester von Julie Kraus und Pater Ansgar)

Der junge Expositus (Kaplan) Erhard Martin, geb. 1910, hatte das Dorf in vielen „Andachten“ und öffentlichen Gebeten dem Schutz der „Dreimal wunderbaren Mutter von Schönstatt“ anvertraut mit dem offenbar stillschweigenden Einverständnis der Dorfbewohner, ihr eine Kapelle zu errichten, wenn das Dorf die Schrecken des Krieges heil und unversehrt überstehen sollte. . Man hatte für diesen Zweck schon einen Ort am Schwanfelder Berg – etwa dort, wo heute das Haus von Julius Caesar steht – ins Auge gefasst, und hinten an der „Kalkhütte“ – heute Ende des Gartens von Taubenbrunnen 12a – konnte man den alten Maurer Johann Heuler beim Behauen von Bruchsteinen für den Kapellenbau beobachten.

Am 24. Februar 1944, einem Donnerstag, als abends rings herum die Dörfer Hergolshausen, Garstadt, Bergrheinfeld, Grafenrheinfeld und Hirschfeld brannten, schien der Schutz der Madonna noch gesichert: Außer einer Brandbombe bei der Seuferts Emmy, dem Beckehannes Jopher und dem Bätz Ernst, die rasch gelöscht werden konnten, gab es dabei nur noch den Zwischenfall, dass die „Flak-Helferinnen“, die den Scheinwerfer auf der Fußhöhe bedienten, dessen Lichtkegel der Schweinfurter Flak die feindlichen Flugzeuge zum Abschuß präsentieren sollte, von den Mädchen wegen der nahen Bombeneinschläge fluchtartig verlassen wurde, so daß der Lichtkegel für den Rest der Nacht starr am Himmel zu sehen war.

Wie schon im Jahr zuvor organisierte Kaplan Martin in den letzten 12 Nächten vor dem Heiligen Abend auch 1944 kleine Prozessionen, in der das Gnadenbild der Madonna, das ansonsten in der Sakristei der Kirche für Bittgebete aufgestellt war, in Begleitung von Messdienern und singenden jungen Mädchen – besonders erinnere ich mich dabei an die Weißenbergers Hedwig und Liesbeth, und die beiden Caesar-Töchter Martha und Maria – bei eintretender Dunkelheit unter Kerzenlicht von einem besonders frommen Haushalt zum nächsten getragen wurde. Im jeweiligen Haus hatte man einen kleinen Altar errichtet und war stolz, die Madonna einen Tag beherbergen zu dürfen.

Am 16. März 1945, einem Freitag, gegen Abend, war der Himmel über dem Schwanfelder Wald plötzlich feuerrot. Es dauerte nicht lange und es ging die Nachricht durchs Dorf: „Würzburg brennt“; aber man hoffte weiter auf die „Dreimal wunderbare Mutter von Schönstatt“.

Als der Kanonendonner immer näher rückte – man hörte den Donner ja schon, seit die Amerikaner den Rhein überschritten und Frankfurt eingenommen hatten – beratschlagten die Leute, was für den Ernstfall zu tun sei. Aus Furcht, die durchziehenden deutschen oder feindlichen Truppen könnten die ganzen Lebensmittel aufzehren oder beschlagnahmen, fing man an, Kisten mit Fleisch, Mehl, Kartoffeln etc. in alten Rübenlöchern oder sonstwo zu vergraben. Man beratschlagte, ob man im Dorf bleiben oder dem Angriff auf die Kugellagerstadt Schweinfurt nicht besser in den Wäldern Richtung Wipfeld ausweichen sollte. Mein Großvater Josef Kraus und meine Mutter – mein Vater war damals bei der Flak in Sennfeld – entschieden schließlich, im Dorf zu bleiben, da man unter Umstände ja Brände löschen müsste, eine Entscheidung, die sich für meinen Großvater als tödlich erweisen sollte.

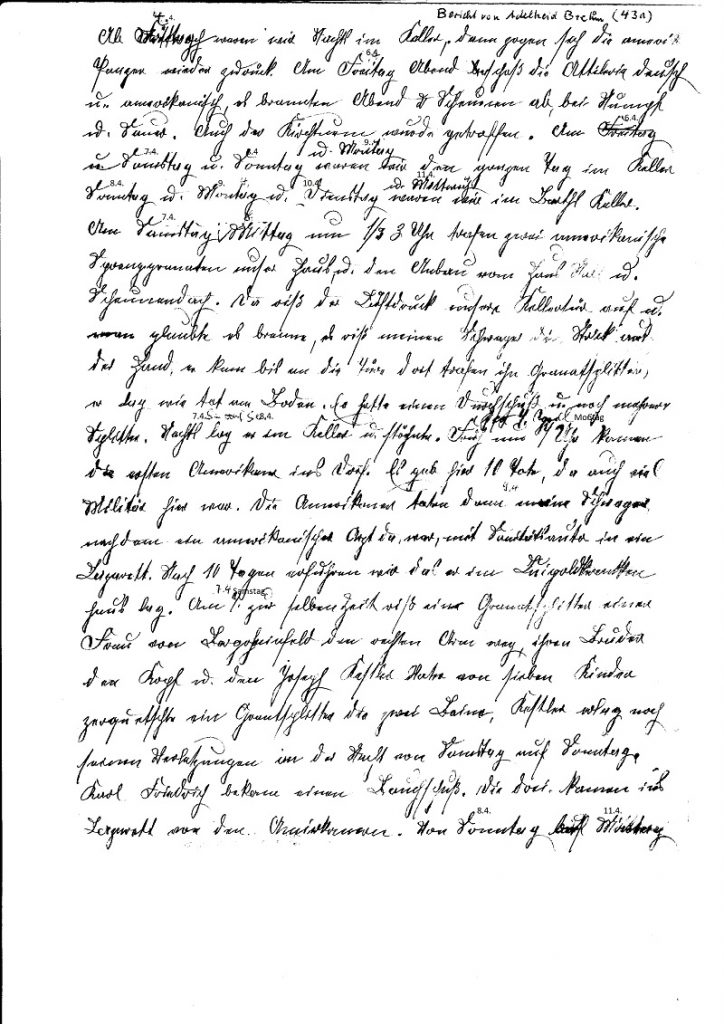

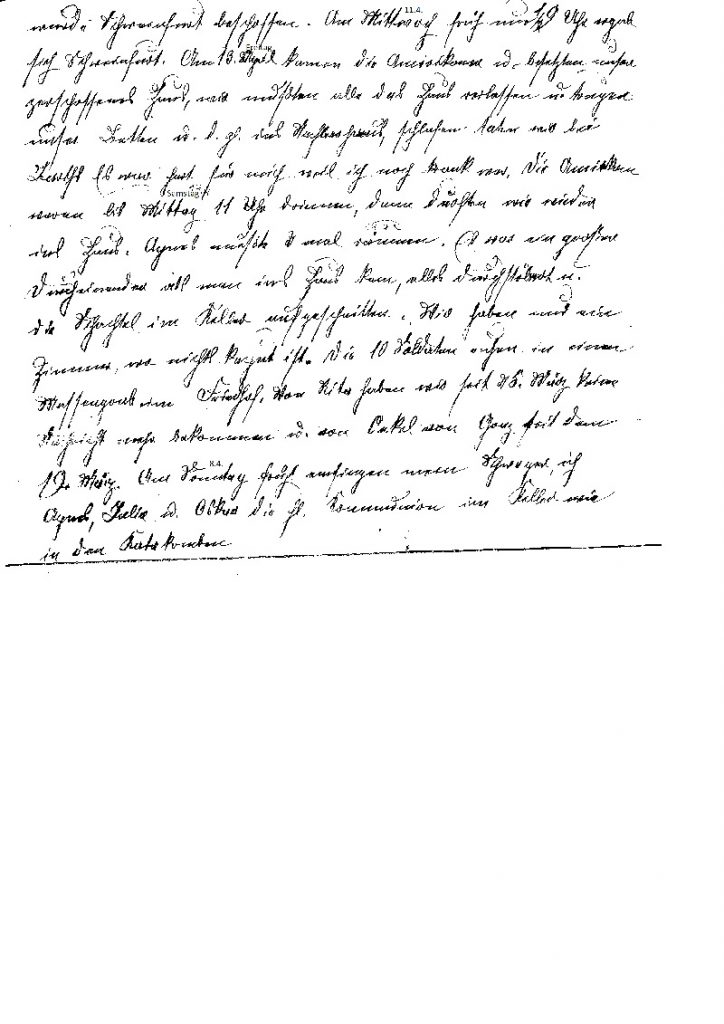

„Ab Mittwoch[4.4.- Ostersonntag war am 1.4.]“, vermerkt meine Großtante Adelheid Brehm (A.B.) in ihren Aufzeichnungen „waren wir nachts im Keller; dann zogen sich die amerikanischen Panzer wieder zurück“. Man hörte, dass die deutschen Soldaten das Dorf verlassen hätten und war froh, dass sich die Kämpfe vielleicht nicht im Dorf abspielen würden. Aber man hatte sich zu früh gefreut. Irgend ein SS-Mann im Dorf soll das Militär wieder zurückgerufen haben. Ein militärischer Aussichtsposten soll dann auf dem Kirchturm stationiert worden sein.

Beim Brot-holen – mein Bruder und ich sollten vier Laibe beim Hetterich, der Tag und Nacht Brot buk, holen – standen Panzerfäuste ans Haus vom Hetterichs-Bäck gelehnt, die wir genau betrachten wollten; aber irgendwer vertrieb uns.

Da unser Haus – damals vorletztes Haus im Dorf, heute Taubenbrunnen 6 – den direkten Blick zum Schwanfelder Berg bot, gingen die deutschen Soldaten bei uns ein und aus, und meine Mutter versuchte, soweit möglich, sie zu verköstigen. Am Donnerstag, 5. oder Freitag, 6. April sagte ihr ein junger deutscher Leutnant, der ihr wegen seines roten Haarschopfs aufgefallen war, „Frau, wir haben Befehl zum Gegenangriff, wünsch uns Glück“. Damit verschwand er, und man sah, wie sich eine Gruppe deutscher Soldaten mit Sturmgewehren Richtung Wald bewegte. Es kam zu einer längeren Schießerei. Der Rotschopf kam nie mehr zurück.

In den Aufzeichnungen von A.B. heißt es dazu: „Am Freitag [6.4.] Abend beschoß die Artillerie deutsch und amerikanisch; es brannten Abend 2 Scheunen ab, bei Stumpf und Sauer. Auch der Kirchturm wurde getroffen.“

Als die Scheunen brannten, kamen die Leute aus den Kellern zum Löschen. Wir, d.h. die Frauen und Kinder, versammelten uns im Wohnzimmer bei Kraus neben der Kirche, während Großvater einen Wagen anspannen ließ, um fürs Löschen Wasser von der „Weith“ zu den brennenden Scheunen zu transportieren. Irgendwann fragte jemand, wo mein Bruder Albin geblieben sei. Er war nicht da. Erst in der Nacht kam er zurück, um zu verkünden, er habe mit dem Pferdefuhrwerk das Wasser, das die Leute in Bottiche und Wannen auf seinem Wagen füllten, zur Scheune vom Sauer und Stumpf gefahren. Der Knirps war im März gerade 10 Jahre alt geworden.

Wenn A.B. schreibt: „Am Freitag[6.4.], Samstag[7.4.] u. Sonntag[8.4.] und Montag [9.4.] waren wir den ganzen Tag im Keller“, so handelte es sich dabei zunächst um den Keller im Oberen Hof unter der Scheune bei den Krausen – damals Hausnr. 61, heute Kirchgasse 20 , dessen steinernes Gewölbe zusätzlich noch durch einige Meter Stroh in der Scheune geschützt war. Mein Großvater Josef Kraus hatte dort für die Familien Kraus und Bätz Bänke und Decken zum Übernachten und reichlich Proviant untergebracht, in der Hoffnung, den Durchmarsch der Amerikaner nach Schweinfurt dort sicher zu überleben.

Dann geschah das Unfassbare. A.B. protokolliert dazu nur kurz: „Am Samstag[7.4.] Mittag um ½ 3 Uhr trafen zwei amerikanische Sprenggranaten unser Haus und den Anbau vom Haus, Stall und Scheunendach. Da riß der Luftdruck unsere Kellertür auf und man glaubte, es brenne; es riß meinem Schwager [Josef Kraus] den Strick aus der Hand; er kam bis an die Tür; dort trafen ihn Granatsplitter und er lag wie tot am Boden. Er hatte einen Durchschuß und noch mehr Splitter.“

Was war geschehen?

Großvater stand im Keller unten links neben der „Kellerstiege“ und hielt mit einem langen Seil die zwei schweren Türflügel oben fest geschlossen – schließlich gab es ja keine Verriegelung von innen.

Ich saß schräg hinter ihm auf einer Bank. Plötzlich flogen die beiden Türflügel weit auf und man sah offenbar den aufgewirbelten Staub, den mein Großvater für den Rauch der Flammen hielt. Er rief „Feuer, alle raus“ und stürmte die Treppe hoch. Ich lief hinter ihm her und war vielleicht in der Mitte der Treppe, als ich sah, wie er oben auf der Türschwelle zusammenbrach. Es sollte dies das Letzte sein, was ich jemals von meinem Großvater gesehen habe.

Tante Lidwina und Großmutter stürzten die Treppe hoch, während meine Mutter uns Kindern befahl, nach hinten durchs Kellerloch hinauszusteigen, zu Neders Bierkeller schräg gegenüber unserem Haus – er gehört heute den Borsts – zu rennen und dort zu warten. Neders Bierkeller war voller Leute und wir versuchten einfach, dort ein Plätzchen zu ergattern und warteten. Irgendwann kam Mutter und sagte, Großvater sei von einer Granate verwundet und wir sollten hierbleiben und warten.

Wie ich später erfuhr, hatte er einen Granatsplitter im Bauch und weitere Splitter überall im Körper. Das Kissen, das man ihm auf einem Wagen nebenan in der Halle unterlegte, soll sofort blutgetränkt gewesen sein. Einen Arzt gab es nicht, und so holte man die Krankenschwester aus dem Dorf. A.B. schreibt dazu: „Nachts[von Samstag 7.4. auf Sonntag 8.4.] lag er im Keller und stöhnte. Am Sonntag[8.4.] früh empfingen unser Schwager, ich, Agnes, Juli und Oskar die hl. Kommunion im Keller wie in den Katakomben. Früh um 7 Uhr kamen die ersten Amerikaner ins Dorf. Es gab hier 10 Tote, da auch viel Militär hier war.“

Die Nacht mit dem eigentlich schon Sterbenden muss, da man in dem Chaos keine Hilfe herbeiholen konnte, schrecklich gewesen sein. A.B. fährt dann fort: „Die Amerikaner taten dann [So. 8.4.] meinen Schwager, nachdem ein amerikanischer Arzt da war, mit Sanitätsauto in ein Lazarett. Nach 10 Tagen erfuhren wir [ durch reinen Zufall, nur weil ihn ein Würzburger Verwandter in einem Gang dort liegen sah], daß er im Luitpold-Krankenhaus lag.“

Zum weiteren Schicksal meines Großvaters hier nur so viel: Im Luitpold-Krankenhaus, wo es damals weder Narkose- noch sonstige schmerzlindernde Mittel gab, wurde Josef Kraus mehrmals operiert, wobei man den vor Schmerzen brüllenden Mann von zwei Leuten festhalten ließ, um ihm ein Auge auszuoperieren und einen Arm und ein Bein zu amputieren, bis er nach endlosen Wochen am 20. Juni 1945 an Blutvergiftung in Würzburg verstarb.

Gleichzeitig hatten sich an anderen Kriegsschauplätzen in Theilheim weitere Greuel ereignet. A.B. schreibt dazu: „Am [Samstag] 7. zur selben Zeit riss ein Granatsplitter einer Frau von Bergrheinfeld den rechten Arm weg, ihrem Bruder den Kopf und dem Joseph Kestler, Vater von sieben Kindern, zerquetschte ein Granatsplitter die zwei Beine. Kestler erlag noch seinen Verletzungen in der Nacht von Samstag[7.4.] auf Sonntag[8.4.].“

A.B. fährt dann fort: „Karl Friedrich bekam einen Bauchschuß. Die drei [gemeint ist wohl Kraus, Friedrich und die Frau ohne Arm] kamen ins Lazarett von den Amerikanern.“

[Da von der Familie Friedrich bislang keine Einzelheiten über das damalige Geschehen zu erfahren waren und die Familie Kestler wegen der z. Zt. grassierenden Corona-Pandemie nicht kontaktiert werden kann, muss ich mich hier auf die dürftigen Hinweise in den Aufzeichnungen von Adelheid Brehm(AB) beschränken ]*)

Während wir Kinder weiterhin in Neders Bierkeller ausharrten, versorgt von Mutter, die immer wieder Dinge aus unserm Haus gegenüber holte, verbrachte die restliche Familie Kraus nach den Notizen von A.B. ab Montag, den 9. 4., Dienstag, den 10.4. und Mittwoch den 11.4. im Keller der Gastwirtschaft Barth. In dieser Zeit, wie A.B. schreibt „von Sonntag[8.4.] bis Mittwoch[11.4.] wurde Schweinfurt beschossen. Am Mittwoch früh um ½ 9 Uhr ergab sich Schweinfurt.“

Wahrscheinlich am Montag, den 9. oder Dienstag, den 10. April abends tauchte am Eingang von Neders Keller aus der Sicht von uns Kindern damals ein riesiger Neger mit einer Schachtel unter dem Arm auf. Er rief vermutlich „Where is a baby?“in den dunklen Keller und warf dann eine Tafel Schokolade in die Richtung. Ich hörte nur „baby“ und vermutete, dies heiße wohl „Schokolade“. Deshalb rief ich Achtjähriger kräftig „baby, baby, baby“, bis eine Tafel von dicker Blockschokolade bei mir landete. Dies war mein erster, ziemlich missglückter Kontakt mit einer Sprache, die ich eines Tages perfekt beherrschen sollte. Die Blockschokolade übrigens, die ich später zuhause in einer Tischschublade versteckte, um mir täglich ein Stück zu holen, war nach wenigen Tagen völlig verschwunden. Einer meiner Brüder muss wohl das Versteck entdeckt haben.

Wohl Dienstag, den 10. April, konfiszierten die Amis unser Haus – heute Taubenbrunnen 6 – jagten uns alle hinaus, fuhren einen Lkw mit einer Art Kücheneinrichtung in den Hof und befestigten Fernmeldeleitungen außen am Haus, offensichtlich für eine Art Kommandostelle.

Jedes Mal, wenn meine Mutter versuchte, etwas für uns Kinder aus dem Haus zu holen, gab es eine riesige Auseinandersetzung mit einem schwarzen oder weißen GI, der meine Mutter nicht verstand.

Einmal führte man sie dann vor ins Haus der Schmitts Franziska, wo ein deutsch sprechender Offizier sie anhörte und ihr erlaubte, ihr eigenes Haus kurz zu betreten. Wie sie später erzählte, sah sie die Amis, die mit Stiefeln in den Betten lagen.

Da das Hoftor offen war, stahlen wir Kinder uns untertags in den Hof und beobachteten die Amis beim Kochen. Manchmal bekamen wir dabei einen Kaugummi zugeworfen. In einem riesigen Behälter kochten sie Kaffee und warfen dann den Kaffeesatz auf den Mist. Es war Bohnenkaffee, den es in Deutschland schon lange nicht mehr gab; deshalb schlichen sich später, als die Amis für ein paar Tage aus unserem Haus verschwanden – um nochmals zurückzukommen! – Leute in den Hof und löffelten einen Teil des Bohnenkaffeesatzes aus dem Mist.

Auch das teilweise zerstörte Haus meiner Großeltern Kraus gegenüber der Kirche nahmen sich die Amis. A.B. schreibt: „Am [Fr..] 13. April kamen die Amerikaner und besetzten unser zerschossenes Haus; wir mußten alle das Haus verlassen und trugen unsere Betten u.d. gl. ins Nachbarhaus; schlafen taten wir bei Barths. Es war hart für mich, weil ich noch krank war. Die Amerikaner waren bis Mittag 11 Uhr [Sa. 14.4.] drinnen, dann durften wir wieder ins Haus. Agnes [Bätz] mußte 2 Mal räumen.“ – „Es war ein großes Durcheinander, als man ins Haus kam, alles durchstöbert und die Schachteln im Keller aufgeschnitten. Wir haben nur ein Zimmer, wo nichts kaputt ist.“

Also nicht nur die Russen, was ja bekannt ist, haben alles mitgehen lassen, was nicht hieb- und nagelfest war, auch die amerikanischen GIs haben alles geklaut, was ihnen wertvoll erschien. So landeten sicher irgendwo in amerikanischen Schränken oder Tresors gut ein Dutzend silberne Theresienthaler, die Großtante Adelheid Brehm uns Kindern über die Jahre zum Geburtstag geschenkt hatte, welche, mangels eines Tresors, bei uns in der oberen Schublade des noch heute vorhandenen Vertikos aufbewahrt wurden.

Da man in Neders Keller kaum schlafen konnte und auch das Haus Bätz von den Amis besetzt war, traf sich Familie Kraus und Bätz in diesen Tagen beim Onkel Johann in der „Gastwirtschaft zum Bären“, wo sich auch die Kinder Hedwig und Adelheid Stumpf herumtrieben, und wo wir auf dem nackten Tanzboden nächtigten mußten.

Tage später erging offenbar General Eisenhowers „Anti-Fraternization-Befehl“, der es den GIs verbot, mit Deutschen – die GIs hatten bereits das deutsche „Fräuleinwunder“ entdeckt – in Kontakt zu treten. Es wurde eine Ausgangssperre eingeführt, und niemand durfte sich nach 6 Uhr abends auf der Straße blicken lassen. Die Kontrolle übte ein Neger aus, der mehrmals am Abend auf einem Fahrrad ohne Bereifung an unserem Haus vorbei ratterte. Da man ihn von weitem hörte, konnten wir uns immer rechtzeitig in den Hof zurückziehen.

Die Kriegsgefangenen übrigens, Russen, Polen, Holländer, Belgier, Franzosen, waren mit dem Einzug der Amis fast alle verschwunden.

Krausens Polin Helena schnappte sich ihren polnischen Freund Stefan und wanderte mit ihm nach Kanada aus.(In den 70er Jahren erhielt Lidwina Kraus eine Anfrage der kanadischen Rentenversicherung zum Beschäftigungsverhältnis von Helena zwischen1939 und 1945). Von den übrigen Polen hörte man, dass sie plündernd durch die Gegend zogen, so dass die wenigen älteren und alten Männer – der ehemalige Volkssturm – mit Knüppeln auszogen, um sie aus den Wäldern zu vertreiben. Pierre, ein schwarzhaariger Südfranzose, der bei meinem Großvater Kraus gearbeitet hatte und als gelernter Weinbauer sich um die Qualität des Mosts, der damals noch in Fässern unter dem Pfarrhaus lagerte, gekümmert hatte, fuhr eines Tages in einem amerikanischen Jeep bei meiner Großmutter vor, erklärte, dass er jetzt der Bürgermeister von Werneck sei und verlangte oder bat – man hatte ihn ja immer sehr gut behandelt – man möge ihm ein Glas von „seinem“ Most vorsetzen. Leider hat man damals versäumt, seinen Familiennamen und seinen Herkunftsort zu notieren, so daß meine Bemühungen, ihn zu finden, 15 Jahre später in Frankreich scheiterten.

Nach Beendigung der Kämpfe gingen Männer, u. a. Hermann Stumpf und Georg Pröstler, über die Felder und sammelten Leichen und Leichenteile der gefallenen Soldaten ein, die man dann in einem eigenen Grab im Friedhof begrub.

Allmählich begann sich das Leben in Theilheim zu normalisieren. Erste Flak-Soldaten wie auch mein Vater kehrten zurück, und Hunger-leidende Schweinfurter zogen fast täglich durchs Dorf und bettelten mit einer Blechbüchse in der Hand bei den Bauern um einen Löffel Schmalz. Auf dem Weg durch die Dörfer sammelten sie im Herbst dann auch die Äpfel der Straße entlang auf, um die sich heute niemand mehr bückt. Die Läden waren – bis zur Währungsreform im Juni 1948 – leer, und um eine Zuteilung für Kinderschuhe oder auch nur Zucker zu erhalten, brauchte man einen Bezugsschein, der von der Gemeinde – d. h. der Gemeindeschreiberin Lina Hetterich oben in der Post – ausgegeben wurde.

Die Schule nahm ihren Betrieb wieder auf, und wir, d.h. der Borsts Georg, der Rottenbergers Herbert, der Fischers Winfried, der Seuferts Raimund, der Friedrichs Otto, der Sauers Adolf, der Zeh Winfried, die Hetterichs Helene, die Kestlers Agnes, die Pregers Erna, Zollers Monika, die Kimmels Helma und meine Wenigkeit, gingen wieder in die „Kleine Schule“, in die 3. Klasse, zu Fräulein Lehrerin – damals hießen alle unverheirateten Frauen „Fräulein“ – Eva Bergmann, eine Autorität ausstrahlende Dame in den 50ern, die am Sonntag nach der Messe oft bei den „Krausen“ reinschaute und von meiner Großmutter als sehr freundlich und liebenswürdig bezeichnet wurde.

Von einem Kapellenbau für die „Dreimal wunderbare Mutter von Schönstatt“ war nach allem , was passiert war, keine Rede mehr. Die jungen Mädchen erwarteten die heimkehrenden Soldaten, gingen mit ihnen zum Tanzen, verheirateten sich und kümmerten sich verstärkt um ihre irdischen Bedürfnisse.

Der gestrenge Verehrer der Gottesmutter von Schönstatt, Expositus Martin, wurde einige Jahre später Pfarrer in Ober-Thulba und in Teilheim erschien der menschenfreundliche und liebenswürdige Kaplan Welzbacher.

Willi Bätz, im April 2020

*) Postskriptum vom Mai 2021:

Erwin Kestler, den ich noch zum Tod seines Vaters befragen wollte, ist inzwischen im Altersheim in Werneck an Corona verstorben. Otto Friedrich, den ich bat über die Verwundung seines Vaters zu berichten, hat bis heute keinen Beitrag geliefert.

Aufzeichnungen von Adelheid Brehm während der Front im April 1945:

Schreibe einen Kommentar