Wipfeld mit St. Ludwig und Schloß Klingenberg

nach der Theilheimer Chronik von Pfarrer Karl Spieler

Theilheim war, was die Seelsorge betrifft, seit dem 16.Jh. immer, in der einen oder anderen Form, eine Filiale von Wipfeld, so wie die Kaplanei Theilheim auch heute noch kirchenrechtlich zur Pfarrei Wipfeld gehört.

Es ist deshalb sicher nicht verwunderlich, dass Karl Spieler in seiner Theilheimer Chronik dem Dorf W i p f e l d mit S t . L u d w i g und dem Schloß K l i n g e n b e r g sowie den berühmten Söhnen Wipfelds eigene Kapitel widmet.

Bild vergrößern (Klicke hier!)

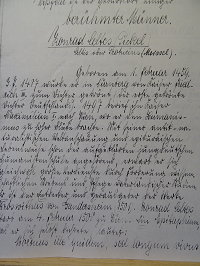

Aus der Sütterlinschrift übertragen:

I. Wipfeld: Theilheim gehört zur Pfarrei Wipfeld. Wipfeld liegt hart am rechten Mainufer, hatte früher starken Weinbau an den ziemlich hohen Abhängen; auch heute wird noch Wein dort gebaut. – Nach der letzten Volkszählung vom 17. 5. 1939 zählt Wipfeld 792 Einwohner.

Im 9. Jahrhundert erscheint der Ort als W i p p i n g f e l d, 918 W e i n w e l t, 1275 W i s e n t v e l t, 1285 W i p f e l d.

Der Name W i p f e l d wird verschieden abgeleitet. Oeller glaubt, dass er von einem Personennamen, nämlich von Wippo, einer Koseform Wicperth herzuleiten sei.

1737 wurde Wipfeld zum Markflecken erhoben, erhielt 1746 Schrannengerechtigkeit.

Die erste Pfarrkirche wird 1141 erwähnt. Die Pfarrei war dem Chorherrenstift Heidenfeld incorporiert. Patrocinium Johannes der Täufer. Der Turm wurde 1599 erbaut. Im J. 1780 errichtete man auf dem Johannisberg die jetzige Kirche. Den Hochaltar fertigte 1788/89 der Hofstukator Materno Bossi zu Würzburg. Die Seitenaltäre wurden 1805 aus der Klosterkirche Heidenfeld erworben. Sie waren 10 Jahre zuvor von Materno Bossi hergestellt worden. Die Statuen hatte der Hofbildhauer geschaffen, die Gemälde Christoph Fesel. Auch die Orgel stammt aus Kloster Heidenfeld, 1805 übertragen. Reiches klassizistisches Gehäus, in Weiß und Gold gefaßt, dem klassizistischen Stil der Altäre wohl angepaßt.

Am Montag in der Bittwoche wallt heute noch die Kirchengemeibde Theilheim in die Pfarrkirche zu Wipfeld.

Bild vergrößern (Klicke hier!)

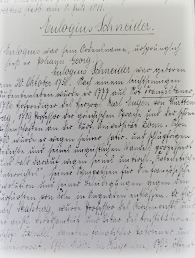

Aus der Sütterlinschrift übertragen:

II. S t. L u d w i g. Zur Pfarrei Wipfeld gehört auch das Kloster St. Ludwig. Es liegt im Maintal jenseits des Flusses; mittels einer Fähre gelangt man von Wipfeld aus dorthin.

A, L u d w i g s b a d. Noch vor 200 Jahren war die Gegend, wo heute St. Ludwig liegt, mit dichtem Eichenwald bedeckt, durch den der Main mit mehreren Armen seine Fluten wälzte.

Allmählich zog sich der Fluß immer mehr auf die westliche Seite des Tales zurück. Gleichzeitig wurden Teile des in der Gemarkung der Gemeinde Wipfeld gelegenen Waldes abgeholzt. Dabei mögen die Heilquellen zum ersten male genauer bekannt geworden sein. Jedenfalls kannte sie das Landvolk der Umgebung bereits um die Mitte des 18. Jh. und benützte sie gegen Hautkrankheiten und Gichtleiden.

Im Jahre 1810 machte Bürgermeister Müller von Wipfeld höheren Ortes auf die Quellen aufmerksam. Die damalige großherzogliche Landesregierung in Würzburg ließ dieselben untersuchen, in Holz fassen und 6 hölzerne Badekabinette anlegen, in welche das Wasser mittels hölzerner Röhren geleitet wurde. Doch trat nach kurzem Aufschwung in der Entwicklung des neuen Kurortes bald wieder eine Rückschlag ein. Erst mit dem Jahre 1823 schlug die eigentliche Geburtsstunde des neuen Bades durch den Besuch der Kronprinzessin Therese, Gemahlin des nachmaligen Königs Ludwig I. v. Bayern. – 1825 gab König Ludwig I. Durch Kabinettsorder vom 16. Mai dem Bad die Erlaubnis, seinen Namen zu tragen. Noch aber waren keinerlei Räumlichkeiten zur Unterbringung der Gäste vorhanden; dieselben mußten vielmehr nach dem Bade in ein Gasthaus nach Wipfeld zurückkehren.

Im Jahre 1827 erwarb ein Kaufmann Herold aus Würzburg die Quellen mitsamt dem Parke. Schon im folg. Jahre ließ der unternehmende Besitzer ein schönes Kurhaus bauen. Er nahm auch einen eigenen Kurarzt ins Haus. Der Ruf des Bades stieg, da besonders die Anwendung des bisher unbeachteten Schwefelmoores zu auffallenden Heilungen bei Lähmungen und rheumatischen Leiden führte. Schon nach 9 Jahren war ein Erweiterungsbau notwendig. Das Bad besuchten jährlich 300 – 400 Kurgäste. Fast ein halbes Jahrhundert lang hielt es sich auf dieser Höhe, bis sein Glanz vor den aufgehenden Gestirnen der von der Natur reicher begabten und günstiger gelegenen Quellen zu Kissingen und Bocklet verdunkelt wurde.

Im Jahre 1874 kam das Ludwigsbad durch Kauf in den Besitz eines Herrn Karschelitz, eines reichen Juden und Spekulanten aus Leipzig. Dieser ließ an der Westfront des Hauptbaues eine Wandelhalle einbauen, den „Aussichtsturm“ an der Südwestseite aufführen, die Badekabinette neu einrichten, Park und Garten verschönern; kurz er traf alle Verbesserungen und Einrichtungen, die man von einem Kurort erwarten kann. Doch alle seine Bemühungen waren umsonst, und enttäuscht verließ er das Bad wieder. Es kam nun schnell nacheinander an folgende Besitzer: Michael Horbacher 1881/83, Dr. Merken 1883/88, P. Amschler1888/89, Franz Gehring 1889/90, Eugen Anger 1890/94, Dr. Niggemann 1894/1901. Das Schwefelmoor war größtenteils erschöpft, das Kurbad war zu einer Art Straßenwirtschaft, der ehemalige Festsaal zur Tanzstube geworden. Da kauften am 12. Juli1901 Benediktinermissionäre von St. Ottilien das Bad auf, um hier ein Missionsseminar zu errichten.

Bild vergrößern (Klicke hier!)

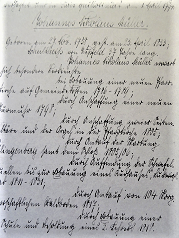

Aus der Sütterlinschrift übertragen:

B. K l o s t er S t . L u d w i g. Zweck dieser Neugründung war zunächst der Aufbau einer Schule und eines Seminars zur Heranbildung des Mönchsnachwuchses. Die erste Aufgabe des zum Oberen bestimmten P, Plazidus Vogel bestand darin, das vewahrloste Haus innerhalb weniger Wochen für die Aufnahme der jungen Studenten einzurichten.

In Anlehnung an den früheren Namen wurde das neue Kloster dem hl. Ludwig, König von Frankreich, der sein Leben einst auf afrikanischen Boden im Kampfe für den Glauben geopfert hatte und so ein leuchtendes Beispiel für die studierende Jugend sein konnte, geweiht und das Ludwigsbad in St. Ludwig umbenannt.

In den verlängerten Ferien des folgenden Jahres ging man daran, das Haus zweckentsprechend umzubauen und durch Aufstockung des Mitteltraktes so zu vergrößern, daß im zweiten Schuljahr schon77 Schüler aufgenommen werden konnten.

Einen Marktstein in der Geschichte St. Ludwigs bildet das Jahr 1906, in dem das Kloster zu einem selständigen Priorat erhoben und der bisherige Obere zum ersten Prior ernannt wurde. Als sich nun die ersten Berufe für St. Ludwig meldeten, trat die Notwendigkeit eines Klosterumbaus immer mehr in Erscheinung. Ebenso genügte der aus einer Wagenremise in eine Kapelle umgewandelte Bau nicht einmal den Klosterbewohnern, noch weniger den an Sonntagen andrängenden Gläubigen der Umgebung. So wurde denn im Frühjahr 1907 mit dem Bau der Ökonomiegebäude begonnen, da die bisherigen Gebäude völlig ungenügend und zudem auf dem Baugelände der unzureichenden Kirche gelegen waren. Es folgten die Grundierungsarbeiten der neuen Kirche, deren Grundstein am 1. September gleichen Jahres gelegt werden konnte. Die Bauarbeiten zogen sich noch durch das ganze Jahr 1908. Im Sommer konnte der Klostertrakt bezogen, am Vorabend des hl. Weihnachtsfestes die Kirche benediziert und anschließend der erste feierliche Gottesdienst im neuen Gotteshaus gehalten werden. Die noch fehlende Innenausstattung wurde rasch vollendet. Dazu kamen fünf Glocken, ein selten wundervolles Geläute. Am 1. Juli 1909 vollzog Excellenz Ferdinand von Schlör, Bischof von Würzburg, die feierliche Weihe der neuen Kirche. Dieser ist ein einfacher Hallenbau von gut 30 m Länge, der von einem mächtigen Glockenturm überragt wird. Im Inneren trennt ein wuchtiger Triumpfbogen den Altarraum und den kleinen Mönchschor vom Laienschiff. Die Nebenaltäre stammen von dem bekannten Würzburger Bildhauer Heinz Schiestl; alles übrige wurde von den fleißigen Händen der Laienbrüder gefertigt.

So war der Klosterbau innerhalb weniger Jahre vollendet und konnte seinen Bewohnern ein angenehmes Heim bieten, sodaß diese ungestört ihren Berufsobliegenheiten nachkommen konnten. Alljährlich veranstalteten die Klosterzöglinge in der Weihnachts- und Faschingszeit Theateraufführungen, die von den umliegenden Gemeinden, auch von Theilheim, stark besucht wurden und großen Anklang fanden. Auch leisteten die Patres in der Seelsorge (auch in Theilheim) öfter Aushilfe.

Heute befindet sich das Kloster St. Ludwig nicht mehr im Besitz der Benediktinermönche. Nachdem am 9. Mai 1941 die Benediktinerabtei Münsterschwarzach durch die Geh. St. Pol. Berlin enteignet und unter staatliche Verwaltung gestellt wurde, traf das gleiche Los am Montag den 12. Mai 1941 das Priorat St. Ludwig. Prior P. Heinrich Bleimann vollzog die Übereignung.

Bild vergrößern (Klicke hier!)

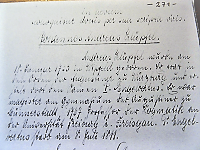

Aus der Sütterlinschrift übertragen:

III. S c h l o ß K l i n g e n b e r g . Zur Gemeinde Wipfeld gehört ferner das Schloß Klingenberg. Es liegt auf dem Höhenzug, welcher von Wipfeld abwärts dem rechten Ufer des Mains folgt.

Klingenberg war schon in früher Zeit Amtssitz und fester Pfalz des Hochstifts Würzburg. Die Amtsleute hießen bis ins 13. Jh. Vögte, später Keller, Amtskeller.

Neben diesen befanden sich als Besatzung des Platzes noch bischöfliche Dienstleute „Burgmänner“ auf der Veste, die sich darin ihre eigenen Häuser bauten. Albert hieß im Jahre 1279 der Vogt von Klingenberg; Heinrich von Vare (Fahr) ist der erste „Keller“ daselbst um das Jahr 1328. Burgmänner waren die Adeligen von Heidingsfeld, Suracker, Artolzhausen, Ritter Heinrich Lemblein, die von Keere, Wolfskeel, von Elm und Rosenberg.

Im Bauernkrieg wurde Klingenberg stark mitgenommen. Die Sage erzählt, dass die aufrührerischen Bauern an einer Eiche im nahen Walde fünf Ritter, die das Schloß verteidigten, aufgehängt haben. Der Baum wurde nachher mit fünf Kreuzen bezeichnet. Bischof Conrad, der nach gedämpftem Aufruhr im Lande umherzog, um sich huldigen zu lassen und die Schuldigen zu strafen, ließ, als er um Kiliani1525 ins Amt Klingenberg kam, dort sechs von den unglücklichen Bauern hinrichten.

Fürstbischof L o r e n z v o n B i b r a ließ die verwüsteten Gebäude niederlegen und führte die Burg mit Ringmauern, Tor und Graben als Amtssitz auf. Das Bibra`sche Wappen mit der Jahrzahl 1543 zeugt noch für jene Zeit. Im Jahr 1582 wurden unter Fürstbischof J u l i u s E c h t e r am Gebäude Erweiterungen und Verbesserungen (Treppenanlagen usw.) vorgenommen

Gern wurde Klingenberg auch als Jagdschloß benutzt. Darauf weist noch hin die Jägerstube hoch oben im Turm, von deren Fenster aus die vornehmen Jagdgäste das Wild erlegten, das von den umliegenden Höhen und Wäldern in den Schloßgraben hinab getrieben wurde.

Im Jahre 1792 wurde unter Amtskeller Dr. Steiert das Amt in das benachbarte Schwanfeld verlegt, wo bis dahin schon der Sitz des Oberamtes gewesen war, und einige Jahre später – 1804 – ganz aufgelöst.

Im darauffolgendem Jahre – 1805 – kaufte der Bürgermeister Müller von Wipfeld das Schloß Klingenberg mit den dazugehörigen Gütern um 16 600 fl. Die Gemeinde veräußerte die Felder auf den Höhen und die Wiesen in der Ebene in Parzellen an ihre Nachbarn. Das Schloß selbst aber mit den umliegenden Grundstücken (ca. 90 Morgen) verkaufte sie 1829 an Dr. Christ von Frankfurt um 3 550 fl. Dr. Christ gab zwei Jahre später die hinzu gehörigen Grundstücke im Tale der Gemeinde tauschweise wieder zurück für das Fischwasser am Main, soweit die ehemalige Klingenberger Markung gereicht hatte.

Im Jahre 1835 überließ Dr. Christ die ganze Besitzung käuflich um 4 500 fl. an Johann Pabst von Wipfeld und dieser verkaufte sie 1840 an Dr. Ringelmann von Würzburg um 12 000 fl., blieb aber vorläufig noch als Pächter auf dem Gute. Dr. Ringelmann starb geisteskrank und seine Frau, die einen Hauptmann Faust heiratete, veräußerte nach 20jährigem Besitz am 10. Juli 1861 das Schloßgut Klingenberg an Freiherrn Maximilian von Zandt, der dort seinen ständigen Aufenthalt nahm und vieles tat, um Haus und Hof wieder in besseren Stand zu bringen. Von Familie von Zandt ging das Schloß im Jahre 1929 an Ing. Ludwig Thal über. Thal verkaufte es i. J. 1938 an Möbelhändler Heß in Nürnberg. Klingenberg wechselte nun rasch den Besitzer: Von Heß kam es an Kommerzienrat Zahn in Viersen Rheinland; von Zahn i. J. 1939 an Kommerzienrat Hermann Barthel in Schweinfurt, Mitinhaber der Firma Kugelfischer. Barthel starb bereits i. J. 1941, ehe das Schloß auf seinem Namen im Grundbuch eingetragen war.

Vergl. Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern, Bd. XVII S. 191 ff.

Bild vergrößern (Klicke hier!)

Aus der Sütterlinschrift übertragen:

Konrad C e l t e s (Pickel) – Celtis oder Protucius (Meissel).

Geboren am 1. Februar 1459. Im J. 1487 wurde er in Nürnberg von Kaiser Friedrich III. zum Dichter gekrönt ( der erste gekrönte Dichter Deutschlands). 1497 berief ihn Kaiser Maximilian I. nach Wien, wo er den Humanismus zu hoher Blüte brachte.

Mit seiner antik= naturalistischen Weltanschauung und epikuräischen Lebensweise schon der aufgeklärten jungdeutschen Humanistenschule angehörend, erwarb er sich gleichwohl große Verdienste durch Förderung wissenschaftlichen Strebens und Pflege vaterländischer Studien. Er ist der Entdecker und Herausgeber der Werke Hroswithas von Gandersheim (1501) – Konrad Celtes starb am 4. Februar 1508 zu Wien. Ein Epistaphium, das er sich selbst dichtete, lautet: Mortus ille quidem, sed longum vivus in nevum colloquitur doctis per sua scriptu viris.

Bild vergrößern (Klicke hier!)

Aus der Sütterlinschrift übertragen:

Eulogius Schneider

(Eulogius war sein Ordensnamen, ursprünglich hieß er Johannes Georg)

Eulogius Schneider war geboren am 20. Oktober 1756. Nach einem leichtsinnigen Studentenleben wurde er 1777 aus Not Franziskaner, 1786 Hofprediger des Herzogs Karl Eugen von Württemberg, 1789 Professor der griechischen Sprache und der schönen Wissenschaften an der kurf. Universität Bonn.

Schon 1790 wurde er wegen seiner satir. und schlüpfrigen Gedichte und seines ungeistlichen Wandels prozessiert und bald darauf wegen seines unkirchl. „Katechetischen Unterrichtes“, seiner Sympathien für die französische Revolution und seiner Beleidigungen gegen den Churfürsten von Köln in Ungnaden entlassen. Er floh nach Straßburg, wurde Professor des Kirchenrechts und der geistl. Beredsamkeit und Vikar des konstitutionellen Bischofs Brendel, daneben fanatischer Jakobiner und Gemeinderat, 1792 Maire in Hagenau, 1793 öffentlicher Ankläger beim Revolutionstribunal in Straßburg, wo er jetzt seine priesterliche Würde abschwur. Als Fremdling und wegen seiner Selbstsucht und Gewissenlosigkeit verhaßt und den Jakobinern selbst verdächtig, wurde er auf Befehl der Konventskommissare St. Just und Lebas nach seiner Verlobung verhaftet und in Paris guillotiniert am 1. April 1794.

Bild vergrößern (Klicke hier!)

Aus der Sütterlinschrift übertragen:

Johannes Nikolaus Müller

Geboren am 27. Nov. 1758, gest. am 23. April 1833; Schultheiß von Wipfeld 37 Jahre lang.

Johannes Nikolaus Müller erwarb sich besondere Vedienste

– bei Erbauung einer neuen Pfarrkirche auf Gemeindekosten 1786 -1789;

– durch Anschaffung einer neuen Turmuhr 1798;

– durch Anschaffung zweier Seitenaltäre und der Orgel in der Pfarrkirche 1805;

– durch Ankauf der Markung Klingenbérg samt dem Schloß 1805/06;

– durch Auffindung der Schwefelquellen bis zur Erbauung eines Kurhauses, Ludwigsbad 1811 -1831;

– durch Ankauf von 104 Morg. herrschaftlichen Waldbodens 1817;

– durch Erbauung einer II. Schule und Besoldung eines 2. Lehrers 1818.

Bild vergrößern (Klicke hier!)

Aus der Sütterlinschrift übertragen:

Johannes Andreas Klüpfel

Andreas Klüpfel wurde 1733 in Wipfeld geboren. Er trat in den Orden der Augustiner zu Würzburg und erhielt dort den Namen P. Engelpertus. Er war magister am Gymnasium der Augustiner zu Münnerstadt, 1767 Professor der Dogmatik an der Universität Freiburg i. Breisgau. Pater Engelbertus starb am 8. Juli 1811.

Wipfeld heute:

Schreibe einen Kommentar